Stillen fördern

Mit Ihrer Hilfe können wir fundiertes Fachwissen und nützliche Dokumente für die Praxis weiterhin kostenfrei auf unserer Webseite zur Verfügung stellen.Spenden

Unsere Fachinformationen werden regelmäßig überprüft und ergänzt.

Letzte Aktualisierung dieser Seite: 09/2025

Autorin: Gudrun von der Ohe, Ärztin und IBCLC, Hamburg

Die meisten Viruserkrankungen werden nicht durch die Muttermilch auf das Kind übertragen, sondern durch Einatmen oder durch Haut- bzw. Schleimhautkontakt. Infektionen von der Mutter zum Kind sind meist vertikale Übertragungen und können in der Schwangerschaft, bei der Geburt oder während der Stillzeit auftreten. Da Viren intrazellulär leben und Muttermilch Zellen enthält, gibt es auch Übertragungen durch die Muttermilch, mit unterschiedlichem Risiko für das Kind.

Berücksichtigt werden muss dabei, ob sich die Mutter vor, während oder nach der Schwangerschaft infiziert hat. Erkrankt die Mutter, werden die von der erkrankten Mutter gegen den aktuellen Infekt gebildeten unspezifischen und spezifischen Antikörper zeitgleich über die Muttermilch an das Kind weitergegeben. Somit ist das Kind in vielen Fällen vor diesen Erkrankungen geschützt (besonders ausgeprägt z.B. bei viraler Darminfektion durch Rota-Viren). Unterbricht man in diesem Fall das Stillen, erkrankt das Kind unter Umständen eher. Hinzu kommen noch die allgemeinen Risiken der Formulanahrung, wenn nicht gestillt wird.

Bei den meisten banalen Virusinfektionen des Alltags kann und soll das Kind daher uneingeschränkt weitergestillt werden.

Viren werden sicher durch Pasteurisieren der Muttermilch abgetötet, nicht aber durch Einfrieren. Durch Einfrieren wird lediglich die Virenanzahl verringert, die Infektiosität kann jedoch nach dem Auftauen durch veränderte immunologische Eigenschaften der Muttermilch ansteigen. Ein sehr kurzzeitiges Erhitzen auf höhere Temperaturen (72°C für 10 sec mit dem Virex ®) wird derzeit von Hamprecht et al. als beste Methode angesehen, international gibt es die HTST-Pasteurisierung (High Temperature Short Time; 72º C für 15 sec). Die Alternative dazu ist die Holder-Pasteurisierung: 62,5°C für 30 Minuten.

Im Folgenden informieren wir Sie über einige spezielle Virusinfektionen, deren Übertragung durch Muttermilch bekannt ist oder die häufig Fragen bei Ärztinnen und Ärzten und medizinischem Fachpersonal aufwerfen, wenn sie stillende Mütter mit diesen Erkrankungen betreuen.

Eine HIV-Infektion kann heute mittels spezieller Medikamente über lange Zeit erfolgreich "in Schach" gehalten werden. Dadurch bleibt die Erkrankung AIDS, die aus der Infektion folgt, unter Kontrolle und ein beschwerdefreies Leben wird ermöglicht.

Das HI-Virus kann von einer infizierten Mutter in der Schwangerschaft, unter der Geburt und im Prinzip auch über die Muttermilch auf das Kind übertragen werden. Auch eine Übertragung durch Risse an der Mamille (Blut) unter dem Stillen ist denkbar.

Trotzdem ist in Länden mit niedrigem bis mittleren Einkommen die Ernährung mit Muttermilch essentiell, da dort oft die Versorgung mit sauberem Trinkwasser und künstlicher Säuglingsnahrung nicht ausreichend sichergestellt werden kann. Allerdings gilt das Stillen unter bestimmten Umständen zunehmend auch in Ländern mit hohem Einkommen als vertretbar. Stillen ist möglich, wenn bei der Mutter unter antiretroviraler-Therapie keine Viruslast mehr nachweisbar ist. In diesem Fall kann gemeinsam mit den betreuenden Ärztinnen und Ärzten eine informierte Entscheidung getroffen werden.

Weitere Informationen finden Sie in der AWMF-Leitlinie:

LESEN SIE WEITER

Ein ausführlicher Artikel von Gudrun von der Ohe, indem auch auf die neuen Untersuchungen bezüglich HIV und Muttermilch eingegangen wird, steht Ihnen zum Download zur Verfügung. Interessant ist z.B. die Entdeckung von Antikörpern gegen HIV im Kolostrum. Im Artikel enthalten sind auch Verlinkungen auf aktuelle Empfehlungen der deutschsprachigen Fachgesellschaften sowie neuerer Studien zum Thema Stillen und HIV/ AIDS.

Es gibt eine große Familie an Herpes-Viren, über 200 verschiedene sind bekannt, neun von ihnen sind für den Menschen spezifisch. Zu diesen humanen Herpesviren (HHV) gehören neben den Herpes simplex-Viren des Typ 1 und 2 das Varizella-Zoster-Virus, das Epstein-Barr-Virus und das Zytomegalievirus. Einmal infiziert, bleiben Herpesviren ein Leben lang im menschlichen Organismus. Dabei wechseln sich Latenzphasen mit Phasen, in denen es zur Reaktivierung und dadurch zu Symptomen kommt, ab.

Bisher gibt es gegen die oben genannten Viren nur die Impfung gegen das Varizella-Zoster-Virus.

Das bekannteste Herpesvirus ist das Herpes simplex-Virus (HSV). Diesem Virus gehören zwei Typen an: Das Herpes simplex-Virus Typ 1 (HSV-1) und Typ 2 (HSV-2). Laut Schätzungen der Weltgesund-heitsorganisation WHO sind zwei Drittel der Weltbevölkerung mit HSV-1 infiziert.

• HSV-1 ist hauptsächlich für den bläschenartigen Ausschlag im Lippenbereich verantwortlich und wird vorwiegend über Speichel übertragen.

• HSV-2 hingegen ist die häufigste Ursache von Genitalherpes und wird vorwiegend auf sexuellem Wege übertragen.

Grundsätzlich können sowohl HSV-1 als auch HSV-2 Lippenherpes und Genitalherpes hervorrufen. In seltenen Fällen kann HSV-1 eine lebensbedrohliche Entzündung des Gehirns (Enzephalitis) auslösen, deshalb ist es gerade für Früh- und Neugeborene sehr gefährlich.

LESEN SIE WEITER

Ein ausführlicher Artikel zum Thema Herpes und Stillen steht Ihnen zum Download zur Verfügung. Darin enthalten finden Sie detaillierte Angaben zu Infektionswegen und Konsequenzen für das Früh- und Neugeborene, außerdem Literaturangaben. Somit eignet sich der Artikel auch gut zur Weitergabe an Interessierte in Ihrem Umfeld.

Eines der global am weitesten verbreiteten Herpesviren ist das Zytomegalievirus (CMV). Die Mehrheit der Erwachsenen (ca. 70%) trägt es in sich. In Deutschland liegt die Seroprävalenz bei Schwangeren bei ca. 47% (RKI). Die CMV-Erstinfektion verläuft in der Regel harmlos und ohne Symptome. Nach einer Infektion kann es sich lebenslang im Körper verstecken, in der Regel macht es sich nicht bemerkbar.

Stark gefährdet sind Kinder, die im Mutterleib mit CMV infiziert werden oder auch kleinste Frühgeborene.

Zu unterscheiden ist eine intrauterine (und damit konnatale und nicht selten schwer verlaufende) Infektion von einer postnatal übertragenen Infektion. Frauen, die mit CMV-negativem Status schwanger werden, sollten präventive Maßnahmen ergreifen, um insbesondere in der Frühphase der Schwangerschaft eine Erst-Infektion zu vermeiden (Hygiene im Umgang mit Kleinkindern!).

Im ersten Trimenon einer Schwangerschaft besteht die Gefahr, dass bei einer Erst-Infektion der Schwangeren oder einer Reaktivierung bei bereits CMV positiven Schwangeren eine intrauterine Übertragung mit fetaler Infektion im Mutterleib stattfindet, was in einigen Fällen zu (teils schweren) Folgeschäden führen kann.

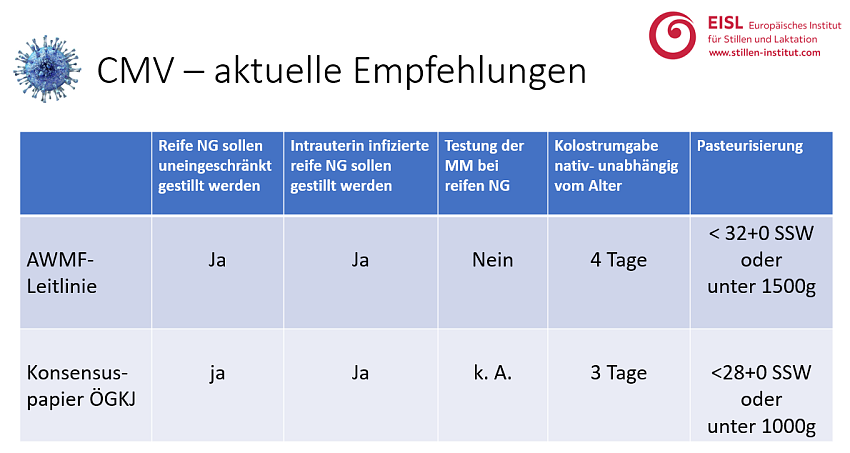

Zusätzlich zum seit 2018 existierenden, österreichischen Konsensuspapier zur Prävention von CMV-Infektionen bei Frühgeborenen,gibt es seit 2024 eine AWMF-Leitlinie "Prävention, Diagnostik und Therapie der CMV-Infektion bei Schwangeren und der konnatalen CMV-Infektion bei Neugeborenen und Kindern".

Wir haben hier eine Gegenüberstellung für Sie zusammengestellt:

LESEN SIE WEITER

Ein ausführlicher Artikel zum Thema CMV und Stillen steht Ihnen zum Download zur Verfügung. Darin enthalten finden Sie detaillierte Angaben zu Infektionswegen und Konsequenzen für das Neugeborene, außerdem Literaturangaben und Hinweise auf das Österreichische Konsensupapier. Somit eignet sich der Artikel auch gut zur Weitergabe an interessierte Kolleginnen und Kollegen.

Das Varizella-Zoster-Virus (VZV) ist für zwei Erkrankungen verantwortlich:

• Windpocken (Varizellen) und

• Gürtelrose (Herpes Zoster)

Beim Erstkontakt kommt es zu Windpocken: Nach Abklingen der Windpocken verbleibt das VZV ein Leben lang latent in den Nervenzellen, kann zu einem späteren Zeitpunkt reaktivieren und eine Gürtelrose auslösen. In Deutschland empfiehlt die STIKO deshalb eine Varizellen-Impfung für Kleinkinder.

Bei einer akuten Infektion der Mutter, werden die Antikörper intrauterin über die Plazenta, oder auch später über die Muttermilch auf das Kind übertragen (nicht aber das Virus!).

Wenn die Mutter innerhalb der letzten 5 Tage vor der Geburt oder bis 2 Tage post partum erkrankt, bekam das Kind noch keine IgG-Antikörper über die Plazenta (IgM nicht plazentagängig):

► das Kind passiv immunisieren (Immunglobuline)

► Trennung von Mutter und Kind, bis die Mutter nicht mehr infektiös ist (nach verkrusten aller Bläschen und kein Neu-Auftreten von Bläschen innerhalb von 72 h- meist nach 6-10 Tagen). Die abgepumpte Muttermilch kann dem Kind verüttert werden.

► Wenn das Kind passiv immunisiert wurde und Aciclovir erhält, können Mutter und Kind zusammenbleiben. Sie müssen gemeinsam isoliert werden (Neonatologen in D)

Mütter, die mehr als 2 Tage nach der Geburt erkranken, haben das Virus nicht über die Plazenta auf ihr Kind übertragen

► das Kind passiv immunisieren (Immunglobuline)

► bei älteren Säuglingen wird eine Trennung von Mutter und Kind nicht empfohlen, da die Mutter bereits vor dem Auftreten von Hautläsionen ansteckend war und somit das Kind schon exponiert war (ABM-Protokoll #7, 2018)

► der Säugling kann und soll gestillt werden, so lange die Brust nicht direkt betroffen ist

Das Epstein-Barr-Virus ist eines der am weitesten verbreiteten Viren der Welt. Es ist der Auslöser des Pfeifferschen Drüsenfiebers, auch bekannt als infektiöse Mononukleose. Erfolgt die Infektion mit EBV in der frühen Kindheit, so verläuft sie meist ohne oder mit nur milden Symptomen. Tritt die Erstinfektion mit EBV hingegen erst im Jugend- oder Erwachsenenalter ein, so sind die Symptome meist deutlich stärker ausgeprägt.

Das Epstein-Barr-Virus (EBV) lässt sich in manchen Fällen auch in Muttermilch nachweisen: Es wurde DNA des Virus in Milchproben gefunden, und in einzelnen Studien sogar infektiöses Virusmaterial.

Erwerb der EBV-Infektion bei Säuglingen

Unabhängig davon, ob gestillt wird oder nicht, zeigen Studien, dass der frühe Erwerb einer EBV-Infektion bei gestillten und nicht gestillten Säuglingen in etwa gleich häufig ist. Das spricht dafür, dass der Stillvorgang per se kein großer Risikofaktor für eine frühe Infektion ist.

Infektionsschutz und Umgang mit Mutter-Kind-Beziehung

Da keine Evidenz dafür vorliegt, dass Stillen schwere EBV-Erkrankungen bei Neugeborenen oder Säuglingen verursacht, besteht aus Sicht der aktuellen Datenlage kein Grund für eine Trennung von Mutter und Kind bei Vorliegen einer EBV-DNA nachweisenden Mutter. Der Nutzen des Stillens überwiegt in den meisten Fällen die theoretischen Risiken.

Regionale Besonderheiten und EBV-assoziierte Erkrankungen

In Ländern, in denen Burkitt-Lymphome oder nasopharyngeale Karzinome gehäuft auftreten (z. B. Regionen in Afrika und Südostasien), wird weiterhin intensiv erforscht, welche Co-Faktoren die Entstehung dieser malignen Erkrankungen beeinflussen. Zu diesen gehören z. B. Malaria („Plasmodium falciparum“), allgemeine Immunstatus, andere Infektionen, Genetik und Umweltfaktoren.

Auch in diesen Regionen gilt: Es gibt derzeit keine Evidenz, dass das Vorhandensein einer EBV-Infektion oder -DNA bei der Mutter eine Kontraindikation fürs Stillen darstellt. Im Gegenteil: Gerade dort ist Stillen ein wichtiger Schutzfaktor für die kindliche Gesundheit.

Zusammenfassung und Empfehlung für die Praxis

Der Nachweis von EBV-DNA in Muttermilch allein sollte nicht zur Ablehnung oder Beendigung des Stillens führen.

Es ist keine Trennung von Mutter und Säugling erforderlich. Die Muttermilch bietet viele immunologische Vorteile, die vor allem bei Neugeborenen und Säuglingen von großer Bedeutung sind.

In Regionen mit erhöhter Prävalenz von EBV-assoziierten Tumorerkrankungen sollte besonderer Fokus auf Co-Faktoren gelegt werden, nicht jedoch auf eine Einschränkung des Stillens.

Weitere Forschung ist notwendig, insbesondere zur Frage, in welchen Situationen (z. B. sehr frühe Infektion kombiniert mit weiteren Umwelt- oder Infektionsbelastungen) ein erhöhtes Risiko besteht.

Es gibt verschiedene Arten von Hepatitis, die durch unterschiedliche Viren ausgelöst werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass unter allen "klassischen" Hepatitis-Erkrankungen das Kind gestillt werden kann; lediglich die noch relativ neu entdeckte Hepatitis G ist bislang zu wenig untersucht, als dass dazu verlässliche Daten vorliegen würden. In den meisten Fällen erfolgt eine vertikale Übertragung von der Mutter auf das Kind bereits im Mutterleib oder unter der Geburt, außerdem tauchen nicht alle Hepatitis-Viren überhaupt in der Muttermilch auf. Das Risiko für eine Ansteckung prä- oder perinatal steigt häufig mit einer erhöhten Viruslast bei der Mutter.

Die Ansteckung mit Hepatitis A erfolgt schon in der Inkubationszeit, das Kind kann dagegen aber immunisiert werden. Gegen Hepatitis B sollten Kinder spätestens 12 Stunden nach Geburt immunisiert werden, wenn die Mutter Hepatitis-B-positiv ist oder der Status nicht bekannt ist - dies ist unabhängig von der Frage, ob die Mutter stillt und kann auch noch nach dem Bonding und dem ersten Anlegen durchgeführt werden.

LESEN SIE WEITER

Ein ausführlicher Artikel mit genauen Angaben zu den einzelnen Hepatitis-Formen, den Übertragungswegen und möglichen Präventions-Maßnahmen steht Ihnen zum Download zur Verfügung und kann auch an interessierte Kolleg:innen weitergegeben werden.

HTL-Viren gehören (wie HIV) zu den Retroviren. Sie wurden bereits kurz vor HIV entdeckt, gerieten jedoch für einige Zeit in Vergessenheit, weil die Gefahr durch HIV in den 1980er-Jahren relevanter erschien. In jüngster Zeit sind sie wieder verstärkt Gegenstand der Forschung.

HTL-Viren werden vor allem durch Sexualkontakte übertragen, seltener auch durch Bluttransfusionen, Organspenden oder durch verunreinigte Spritzen bei Drogenkonsumenten. Wenn Schwangere das Virus in sich tragen, ist das Risiko, es durch Stillen auf ihr Kind zu übertragen, mit 20 - 24 % aller Infektionen sehr hoch.

Es gibt 4 bekannte HTLV-Untertypen, vor allem die beiden Typen 1 und 2 sind bisher erforscht. Die Infektion mit HTLV1 ist in vielen Regionen der Welt endemisch vorhanden, normalerweise verläuft sie weitgehend symptomlos. In 4 – 5 % der Fälle kann es allerdings in Folge zur Erkrankung an der hoch-aggressiven Adulten T-Zell-Leukämie (ATL) kommen, bei der das Überleben im Durchschnitt nur 8 - 10 Monate beträgt. Außerdem kann das Virus schwere Erkrankungen wie Myelopathie, Polymyositis, Uveitis oder chronische Lungenerkrankungen hervorrufen.

Bisher gibt es keine Therapie gegen HTLV. Infizierte müssen wissen, dass das Virus sexuell übertragbar ist und dass auch ihre Partner auf eine Infektion getestet werden sollten. Viruspositive Menschen sollten informiert werden, dass sie lebenslang klinisch und labordiagnostisch überwacht werden müssen.

HTLV-1-positive Mütter sollten ihre Kinder nicht stillen, zumindest wenn ausreichend sichere künstliche Babynahrung zur Verfügung steht.

LESEN SIE WEITER

Ein ausführlicher Artikel, der die bisherigen Erkenntnisse zu HTLV zusammenfasst und für das Gespräch mit Kolleg:innen heruntergeladen werden kann, steht Ihnen zur Verfügung.

Mit Ihrer Hilfe können wir fundiertes Fachwissen und nützliche Dokumente für die Praxis weiterhin kostenfrei auf unserer Webseite zur Verfügung stellen.Spenden